視神経脊髄炎(NMOSD)の情報を提供し、患者さんと家族の

思いを未来へつなぐサイト

提供:中外製薬株式会社

最終更新日2025/10/09

長期予後を目指すために②

【患者さん・医師座談会】NMOSDと長く付き合うために~医師とのコミュニケーション

視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD:Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders)は、治療の進歩とともに、再発を防ぐことができるようになってきています。

NMOSDと長く付き合いながら自分らしい生活を送るためには、最新の正しい知識を身につけながら、自分自身で治療について考えることが大切です。

今回は、NPO法人日本視神経脊髄炎患者会代表でソプラノ歌手の坂井田真実子さん、NMOSDの専門医である池口亮太郎先生、金子淳太郎先生にお集まりいただき、これからのNMOSD治療について一緒に考えていただきました。

ベルサール西新宿 2025年7月9日(水)19:00~21:00

〈参加者〉

坂井田真実子さん NPO法人日本視神経脊髄炎患者会理事長、ソプラノ歌手

池口亮太郎先生 東京女子医科大学 脳神経内科 講師

金子淳太郎先生 北里大学医学部脳神経内科学 診療講師

ステロイド薬による急性期治療と再発予防治療

池口先生 発作が起こった際に行う急性期治療では、副腎皮質ステロイド薬(以下、ステロイド薬)を用いたステロイドパルス療法を行い、炎症を抑えます。また、再発予防治療においても、経口ステロイド薬は経験的に用いられており、無治療に比べ再発を抑制する効果があります。ただし、再発を抑えるためには、一定量以上ステロイドの継続使用が必要です1)。

坂井田さん 私はステロイドパルス療法で汗や吹き出物が出た経験があり、治療の影響の十分な理解と、その対策が重要だと感じました。経口ステロイド薬の副作用では、感染症や骨粗しょう症などが気になります。患者会では男女問わず、ムーンフェイスの悩みが寄せられています。

また、「ずっと飲み続けなければいけないのか」「年齢を重ねると副作用が出やすくなるのではないか不安だ」という方もいらっしゃると思います。

金子先生 医師側は治療効果を優先することがあります。若い頃の私も、ステロイドパルス療法による吹き出物は、患者さんからお話を伺うまで課題視していませんでした。ムーンフェイスを含め、見た目のお悩みは医師に相談しづらいと感じることがあるかもしれません。看護師などほかの医療従事者に相談してみるか、メイクやスキンケアの工夫がまとめられた資材もありますので参考にされるのも良いと思います。

※見た目をカバーするメイクの工夫については「Beauty&Fashion Book」をご覧ください。

※皮膚のお悩みに対するケアについては「NMOSD患者さんのためのスキンケア教室」をご覧ください。

経口ステロイド薬の副作用では、特に骨粗しょう症に気を付けています。骨粗しょう症は骨折するまで気が付かない可能性もあり、定期的に骨密度を測定するなど、気を使いながら治療をしています。NMOSD患者さんはしびれがあり、足の感覚や筋力が弱い方もいるので、日ごろから転倒しないように意識するのも骨折予防の一つとなります。

坂井田さん 再発時にはステロイドパルス療法と公演が重なり、精神的にも不安定になりました。ただ、パルス療法の影響は一過性で、飲み薬でも低用量であれば出にくいことを患者側が理解することも重要だと思います。患者さんが気になる副作用を医師などの医療従事者に伝えることも大切ですね。

池口先生 お話を伺っていると、我々医師は、治療に対する患者さんのお悩みや不安を十分に聞き取れていない可能性があると感じました。診察では、ステロイド薬のことに限らず、気になることを遠慮なくお話いただきたいと思います。

生物学的製剤への不安を解消するために

坂井田さん NMOSDは症状も悩みも患者によってそれぞれです。インターネットの情報に触れて生物学的製剤の使用に不安を持つ方もいます。私自身、ずっと使い続けても平気なのか、という不安があります。

池口先生 患者会のコミュニティなど、患者さん同士で学ぶ場があると、不安を取り除けるかもしれません。

金子先生 人は、現状維持バイアスによって、治療法を変更する方が望ましい場合であっても治療法の変更に抵抗を覚えることがあります。

生物学的製剤の長期的な使用による影響のデータが十分ではないことで不安に思う患者さんもいますが、NMOSDは、何もしなければ約80%が再発します2)。私は患者さんに、再発率を伝えたうえで、「30~40年といった長期的な視点で、あなたのことを診ています」とお話ししています。

坂井田さん ガイドラインには「(生物学的製剤の)効果に関してしっかりとしたエビデンスがあることは患者も十分認識したほうがよい」と記されています3)。一方で、NMOSDが再発しやすいことを知らない患者もいます。

池口先生 患者さんと医師がお互いに情報を共有して治療方針を決定する「シェアード・ディシジョン・メイキング(Shared Decision Making:SDM)」を行っていただきたいです。再発していないのに生物学的製剤への変更を医師から提案されるときにも、「なぜ?」と不安を感じられることがあると思います。そういう時こそ話し合いが大切です。

※SDMについては「患者さんと医療者の新たなコミュニケーション『SDM』について」をご覧ください。

金子先生 一方で、医師としての経験や知見から、この治療が良いと提案することもあります。私は患者さんに平均寿命、あるいはそれ以上までちゃんと生きて欲しいと思っています。そのため、患者さんの「現在」だけでなく「将来」のことも見据えて、障害や副作用を増やさずに過ごしてもらうために、一番いい方法を、一緒に見つけていきたいと考えています。

気になることがあれば、言っていただかないと医師側はわからないことも多いので、勇気を出して伝えていただければと思います。

坂井田さん 再発予防のお薬、副作用を軽減するお薬など、治療に関する情報を先生から教えていただいたうえで治療方針を決めたい患者は多いと思います。

私たち患者側は、自分のNMOSDの経験を通じて疾患や治療への理解が深まっていきます。知識として医師からの説明があると「自分のことをわかってくれている」と感じられることもあります。

池口先生 お互いが歩み寄り、何でも伝えられる関係性が大切ですね。

坂井田さん 私は主治医の先生に何でも言える関係性を築けていて、治療方針を確認しながら治療をして、症状も安定していたのですが、7年目にして再発してしまいました。再発してからQOLが落ちたこともあり、「安定しているからこのままでよいと思わずに、生物学的製剤について相談してもよかったのではないか」と思っています。安定している方も、3か月毎など、定期的に先生と話すとよいかもしれません。

池口先生 長期間安定していると、再発や新しい治療への関心が薄れるものです。しかし、NMOSDでは10年以上にわたり安定している方でも再発する可能性があり、再発の予測は困難です。全ての患者さんに医師から生物学的製剤での再発予防治療を説明するのが理想ですが、患者さん側でも治療への理解を深める努力をしていただけるとよいと思います。

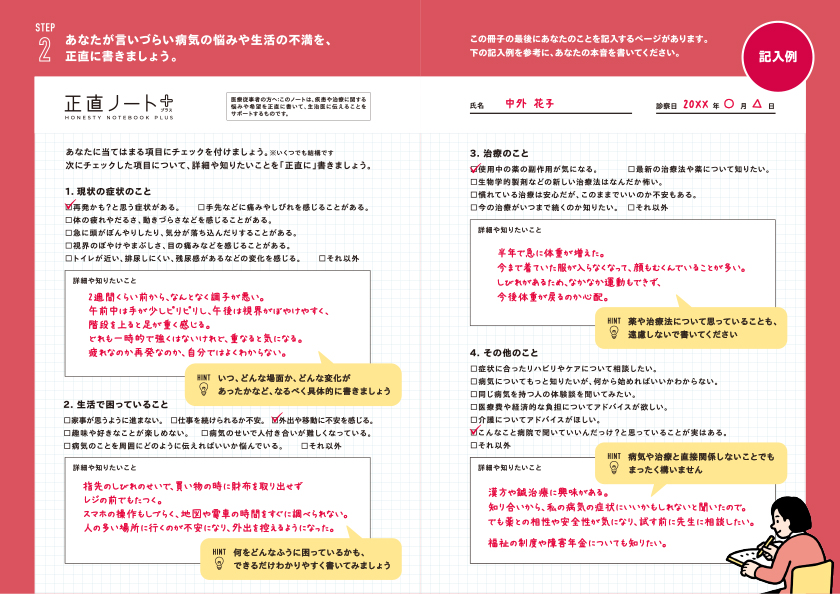

将来像を俯瞰するための「正直ノート+」の活用

坂井田さん NMOSD患者に向けて作成された「正直ノート+」というツールがあり、自分の考えをまとめて、医師とのコミュニケーションに役立てることができます。先生は正直ノート+についてどう思われますか。

池口先生 伝えたいことを整理するのによいツールだと思います。記載されている項目にチェックをするだけでも活用できます。

金子先生 正直ノート+内にある「人生デザイングラフ」は、先々の人生をどう過ごしたいか一目でわかります。そして、理想を叶えるために大事なことを共有いただくことで、治療の進め方を一緒に考えることができます。

坂井田さん 私を含め、患者は日々の生活で精一杯ですが、人生デザイングラフを記入して、人生を長い目で見ることが大切だと実感しました。そして、理想を叶えるには、再発を防ぎ、仕事でも無理をしないようにしよう、と思考がクリアになりました。

金子先生 NMOSDと診断を受けて治療を受けている今は大変なのですが、数十年先の目標や理想を持っていただくことは重要だと思います。「NMOSDと診断されたからといって夢や人生を手放す必要はない」と伝えたいですね。

池口先生 仕事や家族のことなどが書いてあると患者さんの生活が垣間見えるので、医師もよりよい治療の提案がしやすくなります。生活のことも病気と関係ないからと思わず、遠慮なく伝えてください。

NMOSD患者さんの生活管理

池口先生 NMOSDにおいて、喫煙していると再発時の重症度に影響し、先々の症状に悪影響を及ぼす可能性が報告されています4)。高血圧、糖尿病、肥満、脂質異常症といった、血管に悪影響を及ぼす要素も同様です4)。これらに留意しながら生活することが、この病気と長く付き合うポイントです。

孫の世話が過度な疲労につながり、再発のきっかけになったのではないかという方もいました。過度なストレスは避けたほうがよいでしょう。

金子先生 患者さんには「がん検診に行ってくださいね」「治療が進歩し、よりよい人生を送れる時代です。仕事や育児、やりたいことがあるなら他の病気もケアしましょう」と伝えています。高齢の患者さんも増えてきているので、脳梗塞を起こさないようにする観点からも、高血圧や高脂血症に対する意識は重要だと思います。

坂井田さん 私は必ず1週間のうち2日間は休むようにしています。メールやLINEの返信もしません。また、運動障害や排泄障害があるので、日々の負担を減らすことができるように工夫しながら生活しています。

※排泄障害について詳しくは「CROSS TALK~患者さんと医師による座談会~」をご覧ください。

生活を送るうえでは、家族やサポーターなど周囲の人に理解してもらうことも大切です。私は、NMOSDを「別の人格」として捉えており、「NMOSDを1人の人間だと思ってください」と伝えています。私のNMOSDは9歳になりました。0歳のNMOSDに出会ったとき、NMOSDのことは何もわからなかったけれど、少しずつ病気との付き合い方がわかってきた感じがします。

NMOSDを独立した病気と認知してもらう

坂井田さん 私が理事長を務めるNPO法人日本視神経脊髄炎患者会の一番の目標は「多発性硬化症(MS)/NMOSD」の「/」を取り、NMOSDを1つの病気として認知してもらうことです。脳神経内科以外の診療科でNMOSDに気づいてもらえるよう、啓発活動にも取り組んでいきます。

金子先生 医学的な知識だけでは目の前の患者さんのことや、その疾患を持って生きるということを完全に理解することはできません。診察の中で患者さんと過ごした時間、コミュニケーションの中で学ぶことが多いと思います。患者さんと医師の双方が、同じ人間として尊重し合うことが重要だと思いました。今日はありがとうございました。

池口先生 患者さんから教えていただくことが本当に多いと感じます。素晴らしい機会をいただきました。

坂井田さん 貴重なお話をいただき、ありがとうございました。この記事がNMOSDにかかわる皆様の福音となることを願っております。

1) Takai Y, et al.: Mult Scler Relat Disord. 2021;49:102750.

2)Kim SH, et al.: Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021;8(2): e947.

3) 多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023. 東京, 医学書院, 2023.

4) Chan F, et al.: Mult Scler. 2025;31(6):658-667.