視神経脊髄炎(NMOSD)の情報を提供し、患者さんと家族の

思いを未来へつなぐサイト

提供:中外製薬株式会社

最終更新日2025/07/24

再生時間:28分53秒

視神経脊髄炎スペクトラム障害(neuromyelitis optica spectrum disorders:

NMOSD)の視神経炎から起こる目の見えにくさは、

日常生活において多くの困りごとを引き起こしQOL(生活の質)を低下させます。

このため、失明の不安を抱えている方もおられるかもしれません。

視神経炎の症状にはどんなものがあるのか、どう向き合っていくのか、

初発時や再発時に視神経炎を経験された患者さんと、

NMOSD患者さんを診療されている脳神経内科の医師、

そして神経眼科を専門とされている医師に聞きました。

ステーションコンファレンス東京 503 2025年3月16日(日)14:00~16:00

再生時間:03分51秒

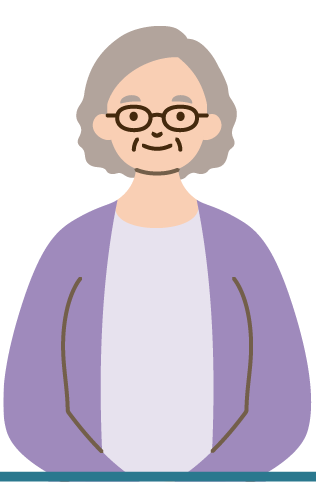

きょうこさん(70代女性)の場合

幼少期から体の痛みが発現し、10代で多発性硬化症と診断され、40代後半でAQP4抗体陰性NMOSDと診断される。2度の出産直後の再発では急激な視力低下を経験。その後の再発でも視力が低下し、現在は視覚障害1級。

-

再発のたびに視力が低下していましたから、いずれ見えなくなってしまうかもしれないと感じていました。だからこそ、今できることは全部やっておこうと思い、子どもの学校や町内会の役員をどんどん引き受けました。目がよく見えないと目のことばかり気になってしまいますが、工夫次第でできることはたくさんあります。見えづらさやその他の症状を補うためにも、運動機能は保たれていることが大切だと感じており、週3回の訪問リハビリで体力・筋力維持を心がけています。

再生時間:03分42秒

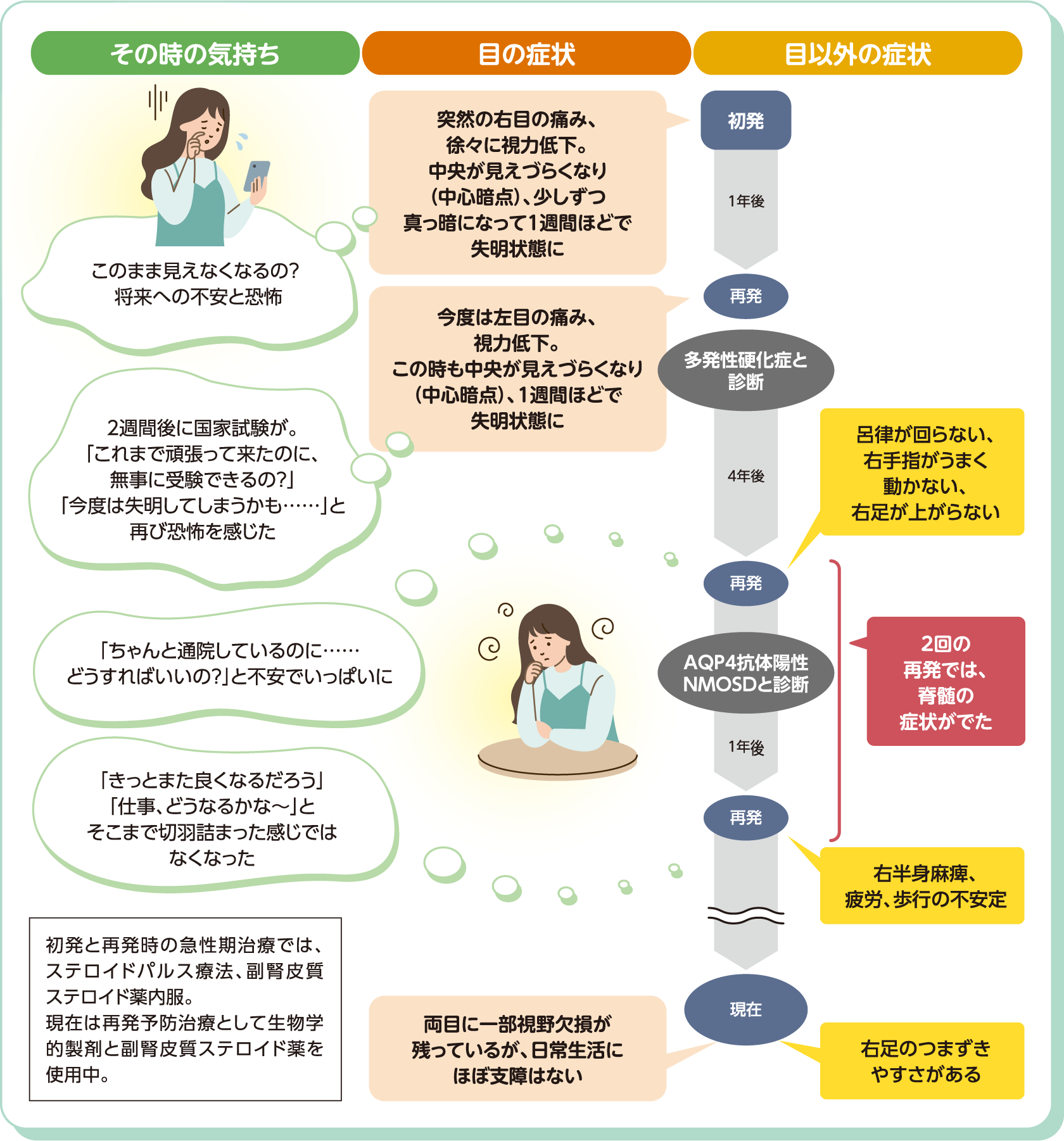

かすみさん(20代女性)の場合

20歳で発症、多発性硬化症と診断される。22歳、25歳、26歳で再発を経験。25歳の再発後に、診断名がNMOSDに変わる。初発と22歳の再発時に視力が低下、一時は失明状態に陥るが、現在は回復。視野障害はあるものの日常生活に支障はなく、フルタイム勤務中。

-

初発時は専門学校2年生で、親元を離れて生活していました。どんどん目が見えなくなっていくので、怖くて仕方がなかったです。幸いにも急性期治療のお陰で、現在は一部視野障害はあるものの日常生活に支障はありません。眼科の先生からは「次に再発したらどうなるか分からないから、しっかり予防治療をすることが大事」と言われています。現在の治療で今のところ再発は起きておらず、思い悩む時間もないほど仕事で忙しくしています。もちろん不安はありますが、今を大事にするしかないと思って過ごしています。

再生時間:10分06秒

目の症状は日常生活に支障を来しやすく、気になっている方も多いのではないでしょうか。その一方で、脊髄炎の症状しかないのに眼科での定期検査が必要なのか、疑問を持っている方もいるかもしれません。NMOSDの視神経炎について、症状や眼科の検査内容とその目的、症状が残った場合のケアについて、先生にお話を聞きました。

患者さん

きょうこさん

かすみさん

医師

石川 均 先生

北里大学医療衛生学部 視覚機能療法学専攻 教授

植木 智志 先生

新潟大学医歯学総合病院 眼科 講師

木下 允 先生

大阪大学医学系研究科 保健学専攻 臨床神経生理学 特任教授

NMOSDによる視神経炎の症状には

NMOSDによる視神経炎の症状には

どのような特徴がありますか?

代表的な症状は、視野障害と視力低下です。視野障害の中でも、視界の中心部分が急に「ずどん」と見えなくなる中心暗点が特徴的です1)。また、目に光を当てた際に反射的に瞳孔が縮む「対光反射」の異常もNMOSDによる視神経炎の特徴的な症状の一つです1)。

特にAQP4抗体陽性の視神経炎では痛みが強く、視力の低下も重度となる傾向があります2)。視神経炎は片眼に発症することが多いのですが、両眼同時に発症するケースもあります。

●よくみられる視野障害

●その他の症状

視神経炎での再発が疑われるのは、どのような症状ですか?

視神経炎での再発が疑われるのは、どのような症状ですか?

視神経炎での再発は初回の症状と似た経過をたどることが多いように思います。ただし、眼痛=再発とは限らず、新たな視力低下や視野障害の有無を確認し、あれば再度MRI検査を実施して再発かどうかを判断します1)。これまでは目の症状だけだった患者さんが脳と脊髄に再発する可能性はありますし、その逆もあり得ます。目の奥の痛みや、視力が徐々に落ちてくるような違和感があれば、すぐ主治医へ連絡してください。

一方で、体温が上がった時、一過性に悪くなる「ウートフ現象」で、目が見えにくくなることもあります。まずはその症状が一時的なものかどうか経過をみて、症状が24時間を超えるようなら受診しましょう。

NMOSDの視神経炎における治療について教えてください。

NMOSDの視神経炎における治療について教えてください。

視神経は「網膜神経節細胞」の神経線維が100万本以上集まり、ケーブルのように束になっています。視神経炎が起こると、治療後に症状が回復しても神経線維の一部が失われ、再発するたびに視機能の改善が徐々に頭打ちになります。したがって、視神経の状態を維持し、脊髄炎の発症を防ぐためにも、再発を起こさないようにする治療が何よりも重要になります。

●急性期治療

急激に低下した視機能の改善を目指す急性期の治療では、ステロイドパルス療法が一般的で、改善がみられない場合は⾎漿浄化療法や免疫グロブリン大量静注療法が行われます3)。急性期治療は体への負担も大きく、実施しても全員が必ずいい結果を得られるわけではないという課題があります。この側面からも再発を起こさないようにする治療は大切です。

●再発予防治療

再発予防治療には、経口免疫抑制薬※や生物学的製剤が使われます4)。長年、再発予防治療では、副腎皮質ステロイド薬が使われてきましたが、ステロイド薬は一定の効果が期待される反面、長期使用時には骨粗しょう症や感染症、糖尿病、白内障や眼圧上昇といった安全性の面が懸念され、多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023でもその使用量を最小限にとどめることが重要だとされています5)。しかし、2019年からは生物学的製剤が登場し、再発を抑えつつステロイド薬を減らしていく治療戦略が取れるようになりました。生物学的製剤は治験で再発抑制効果が認められているものの6)、使う場合はAQP4抗体陽性の人に限られ、使用中は感染症に注意が必要で、治療は点滴や注射になります。新たな治療法をうまく取り入れながら、患者さん一人ひとりにとって最適な治療を進めていくことが大切です。

※NMOSDでは保険適用外

定期的に眼科でも検査を受けたほうがいいですか?

定期的に眼科でも検査を受けたほうがいいですか?

眼科の検査では、視力検査や視野検査、眼底検査のほか、視神経の異常を調べる中心フリッカ検査、視神経や網膜の神経線維の厚みを測定する光干渉断層計(OCT)検査などが行われます1)。中心フリッカ検査は、光がちらついて見える周波数を測定して、視神経に異常があるかどうかを調べます。フリッカ値の低下は視力の低下よりも早い段階で現れるため、早期診断や治療効果の評価にとても役立ちます。検査の頻度としては3~6ヵ月に1度のことが多いようです。副腎皮質ステロイド薬を内服している場合は、白内障や眼圧上昇など目の合併症の心配がありますので、少なくとも3ヵ月に1度程度は検査を受けておくと安心です。

これまで見え方に問題がなかった方でも、視神経に再発することもあり得ます。視神経炎は早期に急性期治療を始めたほうが後遺症が残りにくいとされていますので、脳神経内科への定期受診に加え、眼科でも定期的に検査を受けていただきたいと思います。

視覚障害が残ってしまった場合、

視覚障害が残ってしまった場合、

どうしたらいいのか知りたいです。

視覚障害が残ってしまった場合、不安な気持ちや困りごとを眼科医に伝えてください。眼科医が窓口となって次のサポートやケアについて紹介します。特に、知っておいていただきたいのが、「ロービジョン」とそれをケアする「ロービジョンケア」です。視覚障害がある患者さんの日常生活を改善するために、拡大鏡や拡大読書器、遮光眼鏡などさまざまな視覚補助具の紹介・選定のほか、障害年金相談や身体障害者手帳の申請など社会福祉領域での支援がロービジョンケアに含まれます。

近年、ロービジョンケアを専門に行う「ロービジョン外来」を設置している医療機関が増えています。また、ロービジョンケア施設や福祉関連情報が記載された啓発用のリーフレット「スマートサイト」というものが全都道府県で用意されており、日本眼科医会のウェブサイトからダウンロードが可能です。

1)日本神経学会監修. 「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会.

多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023. 医学書院. 2023, p222-225.

2)抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎診療ガイドライン作成委員会. 日眼会誌. 2014;118 (5): 446-460.

3)日本神経学会監修. 「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会.

多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023. 医学書院. 2023, p150-152.

4)「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会. 同上, p196-200.

5)「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会. 同上, p43-47.

6)「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会. 同上, p138-142.

再生時間:03分52秒

患者さんと医師の座談会から聞こえてきた、視神経炎の症状との付き合い方や、日常生活での工夫についてご紹介します。

見えづらさを補うために、

どうしたら快適に過ごせるか考える

・物を置く場所を決めておいて、使ったら元の場所に戻す。

・どこに何があるか、家の中で歩数を測って覚えておく。

・自分の見え方を把握して、どこに手を伸ばせば物をつかめるか体で覚える。

症状は人それぞれだからこそ

自分に起こっている体のことは、自分でちゃんと伝えよう

・痛い時、どこの何が痛いのか、どういう風に痛いのか、自分で自分を見つめることはすごく大事。

・見た目が元気そうに見えてしまうかもしれないけど、お願いしたいこと、言いたいことは伝えていこう。

室内の照明を調整してみよう

・視力は低くなくても、コントラスト感度が低下していると見えづらくなることも。部屋の照明の明るさやまぶしさを調整したり、文字を書いたり読んだりする時はデスクライトをつけるといった工夫で、見えやすくなることもある。

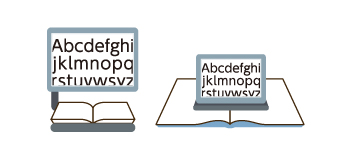

補助具を活用しよう

-

拡大鏡(ルーペ)

手持ち型、スタンド型、小型の携帯用などの種類がある。目的によって種類や倍率を選ぶ

-

拡大読書器

読み書きしたいものをモニターに大きく映し出せる

-

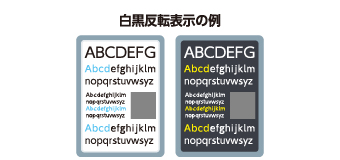

白黒反転表示

拡大読書器やパソコン、スマートフォンは画面を白黒反転にすると見やすくなる

-

音声パソコン

視覚障害者用の専門ソフトをインストールしたもの。打ち込んだ文字を読み上げる、キーボードで操作するための音声案内が流れるなどの機能がある

-

遮光眼鏡

眼鏡タイプや自分の眼鏡の上からかけられるオーバーグラスタイプなど、さまざまなタイプがある

-

見えにくさによる困りごとをスマートフォンで解消!

便利なスマートフォンの活用方法やお役立ちアプリを動画でご紹介しています

車の運転について

・眼科の専門病院や大学病院で、主に視野欠損のある患者さんを対象とした「運転外来」を開設する動きが出ている。ドライビングシミュレータを体験することで現状の視野と運転能力を把握し、安全運転に必要な注意点についてアドバイスを受けられる。

社会資源を活用しよう

・身体障害者手帳があると、国や自治体の支援を受けやすくなる。交付には条件があるため、まずは自分が対象になるか確認が必要。身体障害者手帳のほかにも支援制度があるので、主治医や医療ソーシャルワーカーに相談を。

再生時間:02分48秒

-

きょうこさん

私のモットーは「“できない”ではなく、“やってみる”」。見えづらくても工夫すればできることは増えていきます。「見えないから何もできない」と思い込まず、毎日を普通に暮らすことが大切だと思います。それから、患者同士のつながりもとても大切です。患者数が少ない病気だからこそ、同じ病気の仲間とたくさん話して、情報や想いを共有できればいいなと思っています。

-

かすみさん

「NMOSDは発症当初にしっかり治療を受けることが大事」だと、当時の主治医から言われました。本当にその通りで、現時点では大きな後遺症なく過ごせています。急な体の変化にショックを受けて先が見えなくなってしまうと思いますが、医療は着実に進歩しています。前を向いて治療を続けていきましょう。

-

石川先生

きょうこさん、かすみさんをはじめNMOSDの患者さんには前向きな方が多いように感じます。私が診ている患者さんにも、以前は再発を何度も繰り返していたものの現在は適切な治療を継続した結果、趣味のスポーツを楽しんでいる方がおられます。いつも前向きとはいかなくても、できるだけポジティブに考えることで人生が良い方向に進んでいくのではないかと思います。

-

植木先生

治療を継続していく上で、患者さん同士のつながりはとても大切です。生活の工夫やアイデアを共有することで、新たな気づきやヒントが得られることもあるでしょう。また、役に立った情報を医師にも共有いただければ、医師からほかの患者さんに情報を伝えることもできます。患者さんと医療者が情報を分かち合うことで、より良い治療につなげていければいいですね。

-

木下先生

NMOSDの再発予防治療の選択肢が増え、再発せずに安定した状態で過ごしている患者さんが増えてきた印象があります。その一方で、すでに後遺症がある方のフォローが非常に重要です。見え方に支障のある患者さんには私たち脳神経内科医からもロービジョンケアについて情報提供し、神経眼科の受診につなげていきたいと思います。

再生時間:03分18秒

日本にはさまざまな医療・福祉制度があります。

ここでは視力に支障のある方が受けられる、主な支援制度をご紹介します。

受けられるかどうかは障害の程度によるものと、よらないものがあります。

詳しい内容は、診療を受けている病院の医師または医療ソーシャルワーカーにお尋ねください。

掲載している情報は、2025年6月時点のものです。

-

~仕事を休んでいる間のお給料はどうなる?

① 傷病手当金

会社などに勤めていて、一定基準を満たす場合、仕事を休んだ期間の合計1年半の手当が支給されます。

-

~これからの生活費が心配かも…

② 障害年金

年金は高齢者の方だけのものではありません。病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取れます。

障害年金の支給額は、障害の程度(障害等級1級~3級)で決定されます。

障害年金の障害等級は、次で説明する「③身体障害者手帳」の等級とは異なります。身体障害者手帳と障害年金は別の制度で、判定方法も違います。

-

~利用できる福祉サービスって?

③ 身体障害者手帳

障害のある方が身体障害者福祉法に相当する障害程度に該当すると認定された場合に交付されます。この手帳を持っていると、日常生活用具の給付、交通機関や公共施設の割引、税金の減免などのさまざまな福祉サービスを受けられます。

身体障害者手帳は1級~6級まであり、障害程度等級表にもとづいて等級が決定されます。

障害の程度により、受けられるサービス内容が異なります。また、自治体が独自で行っているサービスもあります。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

-

~遮光眼鏡や拡大読書器を使いたい

④ 障害者総合支援法による障害福祉サービス

障害のある方の日常生活と社会生活を総合的に支援する制度です。NMOSDの患者さんは、身体障害者手帳を持っていなくても、障害支援区分の認定が下りたら、居宅介護(ヘルパーさんが掃除や買い物をサポート)、補装具(眼鏡、遮光眼鏡など)の購入支援、日常生活用具(拡大読書器など)の給付・貸出など、さまざまなサービスを受けられます。