視神経脊髄炎(NMOSD)の情報を提供し、患者さんと家族の

思いを未来へつなぐサイト

提供:中外製薬株式会社

最終更新日2025/04/10

医療費助成の申請方法

助成を受けるには、下記の必要な書類をそろえて都道府県、指定都市(以下、都道府県等)へ申請します。申請窓口は保健所、市町村役場など都道府県等により異なりますので、お住まいの都道府県等にご確認ください。

申請に必要な書類

●すべての方について提出が必要な書類

| 支給認定申請書 | 申請窓口で入手できます。都道府県等によってはホームページからダウンロードできます。 |

|---|---|

| 診断書 (臨床調査個人票) |

申請窓口等で入手し、難病指定医に作成してもらいます。 |

| 住民票※1 | 世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの) |

| 課税状況が 確認できる書類※1 |

申請する方が加入している医療保険によって提出が必要な対象者が異なります。 |

| 保険証のコピー※2 | 申請する方の分と、加入する医療保険に応じてご家族の分も必要です。 |

※1 都道府県等によっては、マイナンバー(個人番号)を提出することにより省略できる場合があります。

※2 令和6年12月2日からのマイナンバーカードと保険証の一体化(保険証の廃止)に伴う取扱いについては、令和6年4月末現在未定となっています。

●該当者のみ提出が必要な書類

- ・人工呼吸器等装着者であることを証明する書類

- ・医療保険上の世帯内に、申請者以外に難病医療費助成または小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方がいることを証明する書類

- ・「軽症高額」に該当することを確認するための医療費がわかる書類(領収書など)

参考資料:難病情報センターホームページ(閲覧日:2024/04/12)(別ウィンドウで開きます)

必要書類は都道府県等によって異なる場合があり、上記以外の書類を求められる場合もあります。

申請前に、お住まいの都道府県等に必ずご確認ください。

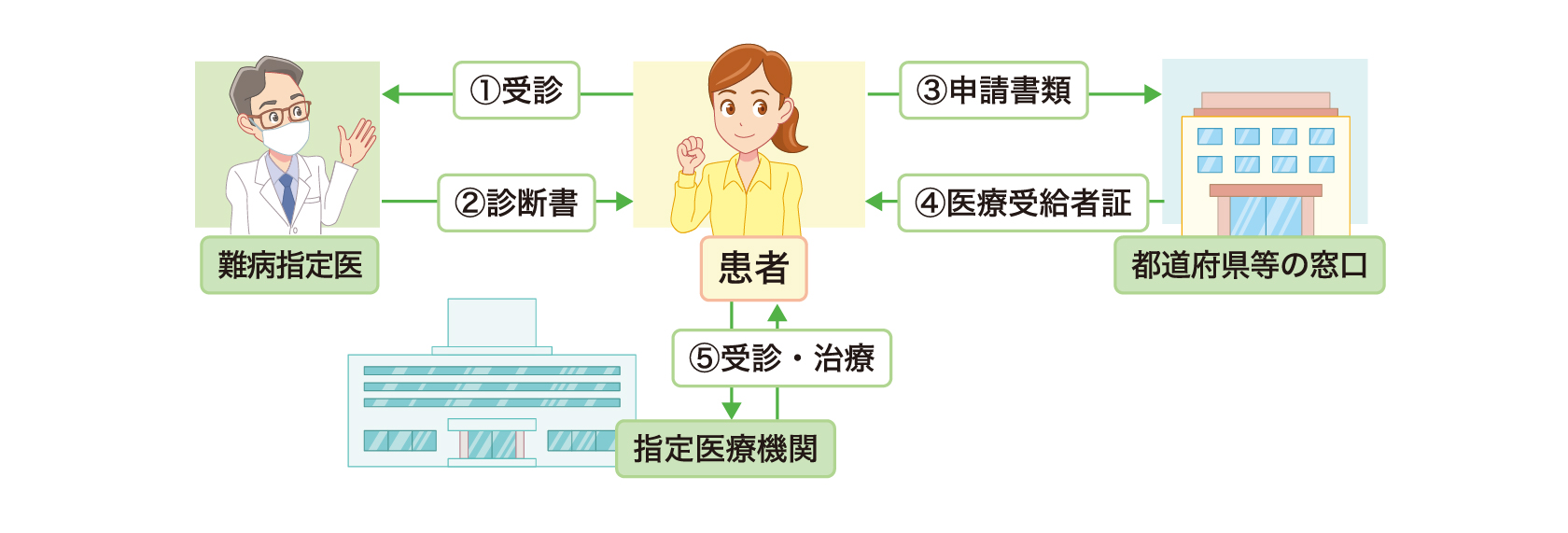

申請から認定までの流れ

表記内容開く

出典:厚生労働省ホームページ(閲覧日:2025/03/28)(PDFで開きます)を一部改変

- ①、②難病指定医を受診し、診断書(臨床調査個人票)を作成してもらいます。

- ③都道府県等の窓口に申請書類一式を提出します。

- ④審査の後、認定されると「医療受給者証」が交付されます。

(審査には都道府県等により3か月程度かかります。) - ⑤指定医療機関に医療受給者証を提示して受診すると、医療費の助成が受けられます。

Check Point

- 診断書作成は難病指定医、医療は指定医療機関で行います

難病指定医とは、都道府県知事等により指定された、申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成できる医師をいいます。また、更新申請時の診断書のみを作成できる医師を協力難病指定医といいます。

指定医療機関とは、指定難病の治療等を行う、都道府県等により指定された病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションをいいます。難病法による医療費の助成は、指定医療機関で受ける難病にかかる医療が対象となります。

難病指定医のいる医療機関および指定医療機関は、難病情報センター 「難病指定医療機関・難病指定医のご案内」(別ウィンドウで開きます)や都道府県等のホームページなどで確認することができます。 - 医療受給者証には有効期間があります

医療受給者証の有効期間は、申請日から原則1年以内の都道府県知事等が定めた期間です。

継続して医療費の助成を受ける場合は、更新申請を行う必要があります。通常、有効期間が終了する数か月前に、都道府県等から更新申請の案内が送られてきますので、引き続き助成を受けたい場合は期限までに更新申請を行います。「軽症高額」「高額かつ長期」に該当する方は、直近12か月分の医療費がわかる書類(自己負担上限額管理票のコピーなど)を提出してください。 - 医療受給者証が届くまでに支払った医療費の還付申請

医療費助成の開始日から医療受給者証が届くまでの間に支払った医療費(指定難病にかかる医療費に限ります)については、病院等の窓口で医療保険の自己負担分(就学児~70歳未満は医療費総額の3割または高額療養費の上限額)を支払うこととなりますが、後から都道府県等に申請すると医療費助成分が還付されます。

医療費助成の開始日は、以前は「申請日」でしたが、令和5年10月からは、「指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日」(「軽症高額」に該当して申請する場合は、「軽症高額の基準を満たした日の翌日」)までさかのぼって医療費助成を受けることができます。ただし、さかのぼることができる期間は、原則として申請日から1か月(やむを得ない理由があるときは最長3か月)となっています。※申請から医療受給者証が届くまでの期間は、都道府県等により異なりますが、おおよそ3か月ほどかかります。

「高額かつ長期」に該当したときの変更申請

高額な医療を長期にわたり継続しなければならない場合、所得区分が一般所得、上位所得の方は、申請により「高額かつ長期」として負担上限額が軽減されます。

「高額かつ長期」の要件に該当して申請を行うと、翌月(申請日が1日の場合は申請月)から上限額が軽減されます。

変更申請に必要な書類

| 医療受給者証 | 現在お持ちの「特定医療費(指定難病)医療受給者証」 | |

|---|---|---|

| 支給認定変更申請書 | 保健所、市町村役場などの申請窓口で入手できます。都道府県等によってはホームページからダウンロードできます。 | |

| 次の1、2の いずれか一方 |

1自己負担上限額 管理票のコピー |

管理票は、医療費助成が認定されると交付されます。管理票で医療費総額が確認できない場合は2を提出してください。 |

| 2医療費の領収書のコピーおよび医療費申告書 | 医療費申告書に、指定医療機関が発行した指定難病にかかる医療費(点数)が確認できる領収書を添付してください。 | |

※小児慢性特定疾病にかかる医療費の実績もカウントしている場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証等も提出します。

出典:厚生労働省健康局長通知「特定医療費の支給認定について」(H26.12.3健発1203第1号)、厚生労働省ホームページ(閲覧日:2024/04/12)(PDFで開きます)等をもとに作成

必要な書類は都道府県等によって異なる場合がありますので、申請前に、お住まいの都道府県等にご確認ください。

ケーススタディ

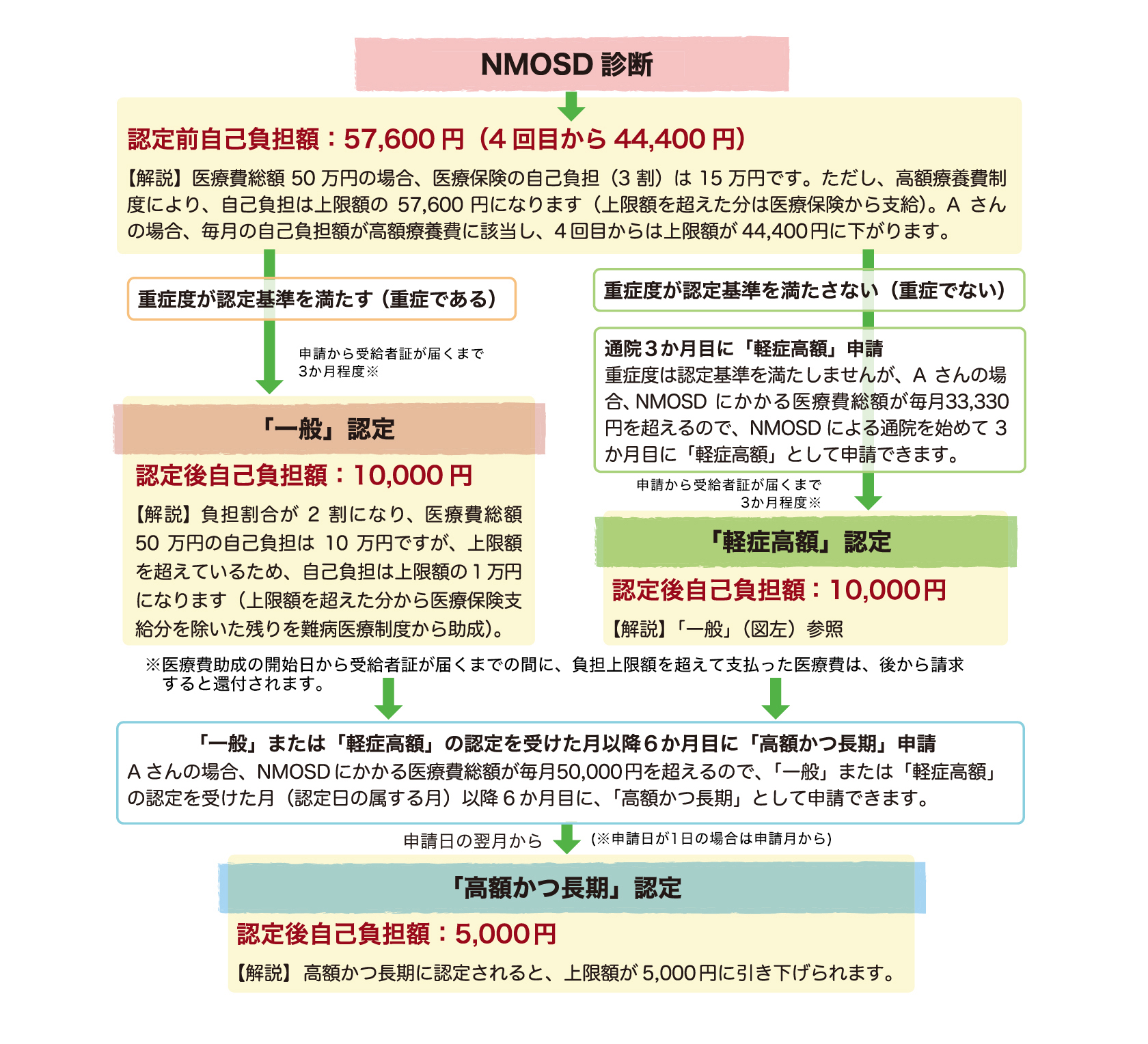

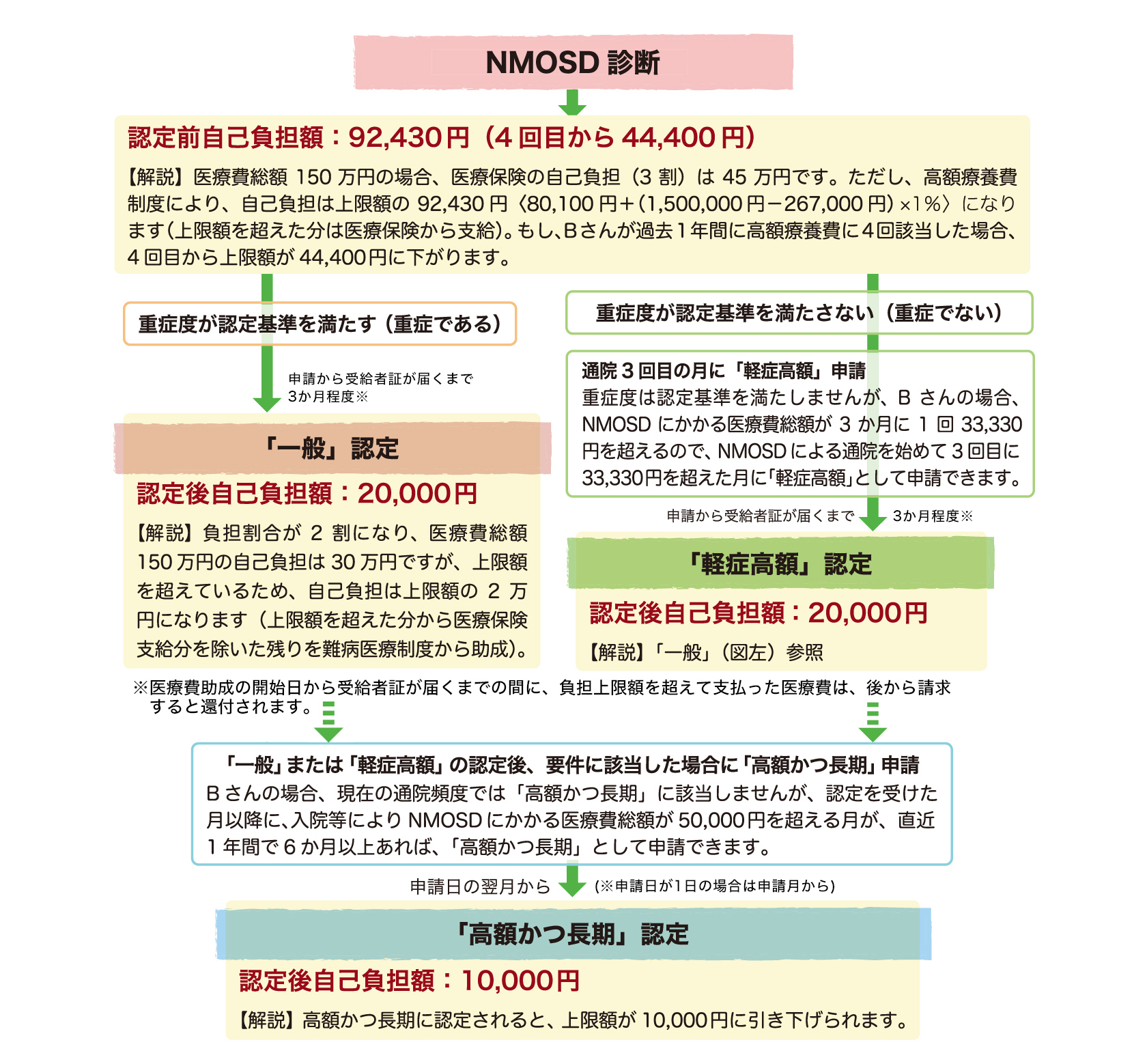

●所得区分が一般所得IIのAさんの場合

| 所得区分(難病): | 一般所得Ⅱ(専業主婦、夫の年収600万円) |

|---|---|

| 通院頻度: | 毎月1回の外来通院で、1か月分の薬を処方。 途中から在宅自己注射に変更し、2か月に1回通院 |

| 1回の医療費総額: | 1,200,000円(診察、検査、薬剤費など) |

| 医療保険の負担割合: | 3割(健康保険の被扶養者) |

一般所得Ⅱの方の負担上限月額(難病医療)

| 所得区分 | 自己負担上限額(外来+入院)(患者負担割合:2割) | ||

|---|---|---|---|

| 一般軽症高額 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等 装着者 |

|

| 一般所得Ⅱ | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |

※入院時の食費は、全額自己負担

●Aさんの自己負担がどうなるか、ケースごとに見ていきましょう。

Case 1:症状の程度が重症度分類で「重症」に該当しました。

医療費助成の「一般」に該当し、自己負担は毎月20,000円になりました。6か月後に「高額かつ長期」に該当したため、自己負担は毎月10,000円になりました。その後、在宅自己注射を開始したので通院が2か月に1回になり、自己負担額は、2か月ごとに10,000円になりました。

Case 2:症状の程度が重症度分類で「重症」に該当しませんでした。

高額療養費制度により、自己負担は89,430円でしたが、3か月後に「軽症高額」に該当したため、自己負担は20,000円になりました。6か月後には「高額かつ長期」に該当したため、自己負担は10,000円になりました。その後、在宅自己注射を開始したので通院が2か月に1回になり、自己負担額は、2か月ごとに10,000円になりました。

※1 受給者証が届くまでは3か月程度かかります。その間、医療費が高額になる場合は高額療養費制度が利用できます。また、後から還付申請ができます。

※2 使用している薬剤を在宅自己注射で投与する場合、2~3か月間隔でまとめて薬剤を受け取れるので、その後の自己負担額は少なくなります。在宅自己注射を始めるタイミングと通院間隔は、あくまでも例になります。

※3 在宅自己注射を始め、通院を3か月に1回にした場合、「高額かつ長期」の要件を満たさなくなるため、次回の更新ができなくなります。 ただし、引き続き「一般」あるいは「軽症高額」の要件は満たすため、自己負担額は3か月ごとに20,000円となります。

『登録者証』について

●令和6年4月1日より指定難病であることの証明が簡単にできるようになりました。

登録者証は、障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等の利用時に、指定難病であることを証明できるものです。これまで、NMOSDと診断されても医療費助成の対象にならず、医療受給者証をもたない場合、指定難病であることを証明するために、その都度医師の診断書が必要でしたが、登録者証を活用することで医師の診断書を入手する手間や費用が省けるようになります。

表記内容開く

●登録者証の使用方法

原則として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を行っているため、マイナンバーカードを所有している場合は、マイナンバーカードを提示することなどにより、登録者証として使用できます。ただし、マイナンバーカードを持っていないなどの理由により、情報連携を活用できないときは、希望により書面でも交付されます。

登録者証を利用できるサービス(順次対応予定)

※詳細は市町村・ハローワーク等にお問合せください。

- 障害福祉サービスの受給申請

- ハローワーク等の利用

(その他、指定難病患者であることの証明が必要な申請)

「医療受給者証」とのちがい

・登録者証では医療費助成を受けられない(医療機関では使用不可)

・再登録不要(有効期限なし、更新申請不要)

・登録者証に疾病名や重症度は登録(記載)されない

●登録者証の申請方法

下記の必要な書類をそろえて、都道府県等へ申請します。 申請窓口・必要書類は、都道府県等によって異なる場合があり、下記以外の書類を求められる場合もあります。申請前に、お住まいの都道府県等に必ずご確認ください。

※登録者証の発行時期は、都道府県等により異なります。

申請に必要な書類

・登録者証申請書

・指定難病にかかっていることを証明する書類(臨床調査個人票、医療受給者証、非認定通知等のいずれか1つ)

・マイナンバー確認・本人確認に必要な書類

すでに医療受給者証を持っている方は、障害福祉サービスやハローワークの利用時に、医療受給者証が指定難病である証明となるため、必ずしも登録者証を申請する必要はありません。しかし、登録者証を所有することでマイナンバーとの連携ができ、マイナンバーカードやマイナポータルで登録者証の提示が可能となるため、利便性が高まります。

※すでに医療受給者証を持っている方の登録者証の申請については、お住まいの都道府県等に詳細をご確認ください。

| 参考資料: |

|---|